阳信-桐乡勞氏

阳信先祖原籍青州府乐安县,明初迁居济南府阳信县之城东,取地名为勞家店传至今,是留居勞氏发祥地周边山东地区勞氏最大宗支;桐乡勞氏是阳信勞氏一分支,这个家族数代为官,其中清代大臣勞乃宣闻名遐迩。……

阳信勞氏 是留居中原最大勞氏宗支,据阳信《勞氏宗谱》记载,阳信先祖原系青州府乐安县史家口人,后迁居济南府阳信县。阳信勞氏后裔人才辈出,有迹可循。阳信县志记载的文武百官、名人学子,有不少勞姓子孙榜上有名。而且有的地位显赫,有的功勋卓著,有的博学多才。阳信近代勞氏名人中,最值得介绍的就是勞之常。勞之常是阳信勞氏子孙的杰出代表,最有良知科学家。他为中国铁路建设和黄河治理,贡献了毕生的精力,他用血肉之躯,履行科学救国、为国为民不为官。这种高尚情操,现今仍然闪光。

桐乡勞氏 迁徙浙江桐乡的阳信分支,勞氏名人勞乃宣。据《勞氏遗经堂支谱》记载:勞乃宣祖籍阳信县西北村。阳信九世祖勞可式,官至绍兴知府。十三世劳乃宣的祖父勞长龄,阳信镇诰授中议大夫,其父勞勋成,曾任江苏布政司仓大使。这个家族数代为官,其中清代大臣勞乃宣闻名遐迩。“道则从古从旧,器则从新从今。”是勞乃宣治国理念的高度概括!

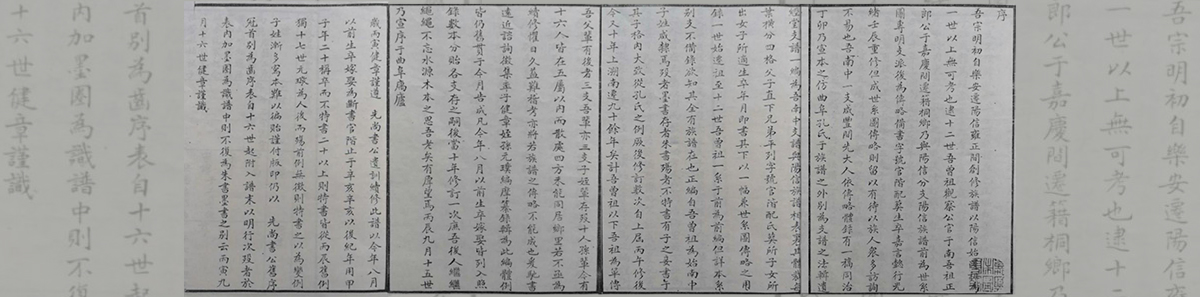

阳信《勞氏宗谱》序与跋

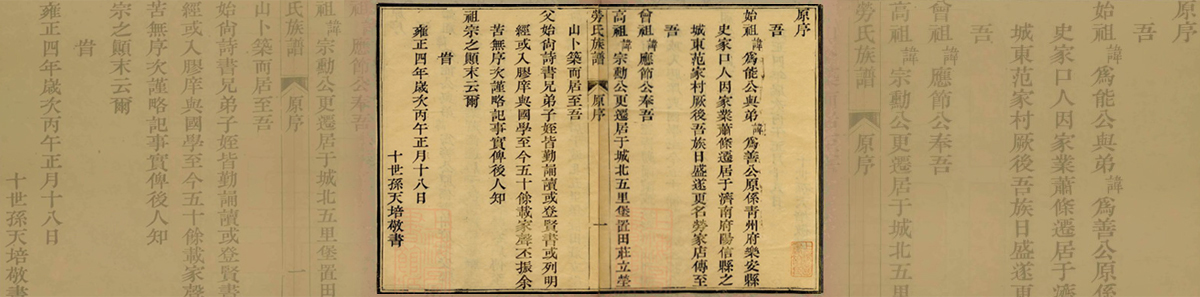

雍正四年 1726年十世孙 天培公序言

勞天培 序简短,仅提及其祖迁徙之地,及其父善诗书,家声丕振。读录+注释():

吾始祖 諱為能,公與弟為善公,原系青州府樂安縣史家口人。 因家業蕭條,遷居于濟南府陽信縣之城東範家村。 厥後吾族日盛,遂更名勞家店。 傳至吾曾祖 諱應節公,奉吾高祖 諱宗勳公,更遷居於城北五里堡置田莊,立瑩山卜築而居。 至吾父始善詩書,兄弟子侄皆勤詠讀,或登賢書,或列明經,或入膠庠(合校)與國學, 至今五十餘載,家聲丕振,餘苦無序次,謹略記事實,俾後人(使後人)知祖宗顛末(始末)雲耳。 峕 雍正四年(1726)歲次丙午正月十八日 十世孫 天培敬书

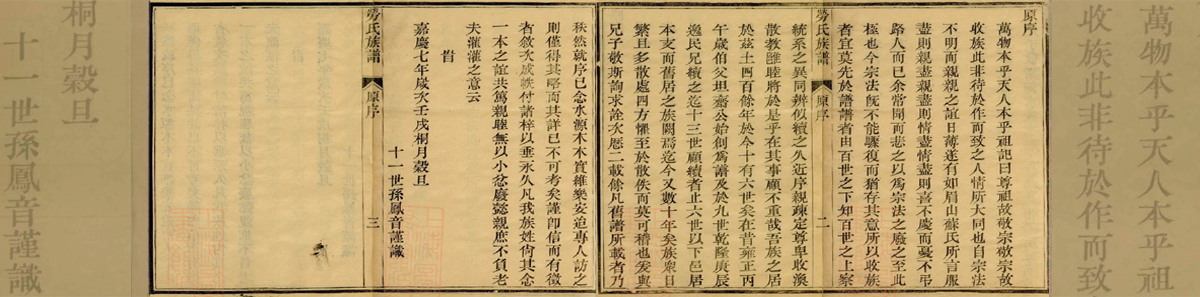

嘉庆七年 1802年十一世孙 凤音公序言

吾族之居於茲土四百餘年,於今十有六世矣。 在昔雍正丙午歲(1726)伯父坦齊公始創為譜,及於乾隆庚辰(1760)逸民兄續之, 迄十三世顧續者止。 六世以下邑居本支,而舊居之族闕焉。 迄今又數十年矣, 族眾日繁,且多散處…… 爰(遂)與兄子敬, 斯詢求詮,次曆二載餘…… 凡我族姓,尚其念一本之誼,共篤親睦,無以小忿(憤), 廢懿親庶(至親),不負老夫灌灌之意雲。

嘉庆七年 1802年十二世孙 尔业公跋

勞尔业 记述最为具体。提及:

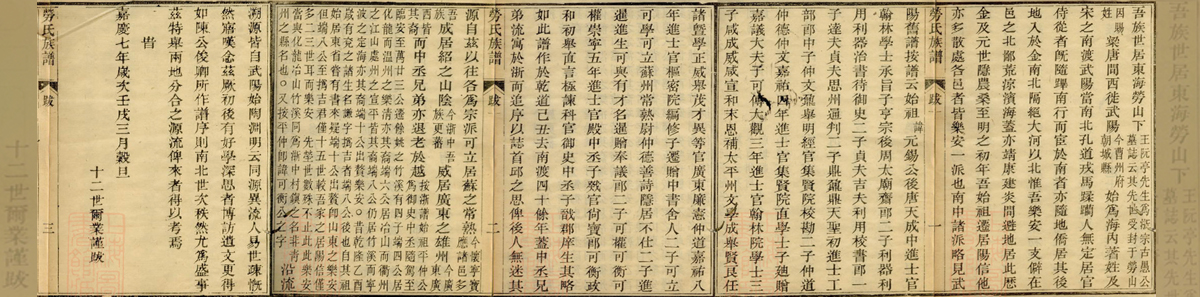

浙宗古愚公墓志云,其先世受封于勞山,因赐姓。 梁唐间西徙武阳,宋之南渡,武阳当南北孔道,戎马蹂躏,人无定居。 官侍徙者,既随跸南行。 而宦于南者,亦随地侨居,其后地入于金,南北隔绝。 大河以北,惟吾乐安一支,僻在邑之北,鄙之荒凉滨海, 蓋亦靖康建炎间,避地居此,历金及原,世蘟农桑。 至明之初年,吾始祖迁居阳信,他亦多散处,各邑者皆乐安一派也。

此外,阳信《勞氏族谱》勞尔业 跋语,对陈俊卿 序言所作的补充式解释,为我们提供一些鲜为人知的补充信息。提及“按浙譜始祖平仲公,為禦史中丞,隨駕至臨安”。 此称御史中丞平仲公,应指可权胞弟,讳可衡 字平仲。续述:“至萬二十三公遷餘姚之竹溪,有四子,端四公居化龍而溫州之樂清,亦其裔。” 而孝義《勞氏宗譜》記載上祖沒有諱可衡 字平仲。也許有不同宗之支合族而居。

北宋末年,因金兵壓境,宋徽宗被擄,宋朝廷被迫南遷,宦居江浙地區。身為朝廷高官的勞氏八世子孫,也隨隨駕臨安(隨皇帝至杭州),後裔繁衍各地,其中有處州,即是化州《勞氏族譜》參照譜的出處,這更提高化州譜轉載內容的可信度。勞元錫 八世孫,勞可立、 勞可傳、 勞可權、 勞可衡 等,均隨南宋皇朝宦居江南。後世支派有居江蘇常熟,有居浙江山陰(紹興)等地。

根据一些《勞氏宗谱》记载,自晋代以后,有勞氏人士和家族先后从琅琊、武阳等中原地区,迁徙江浙各地。所以,江浙勞氏支派甚多,合族而居不足为奇。

阳信勞氏有一分支,宦游江南,侨居桐乡。阳信桐乡支派,家族数代为官,其中清代大臣勞乃宣,闻名遐迩。中国近代史,特别是清朝历史有记述。

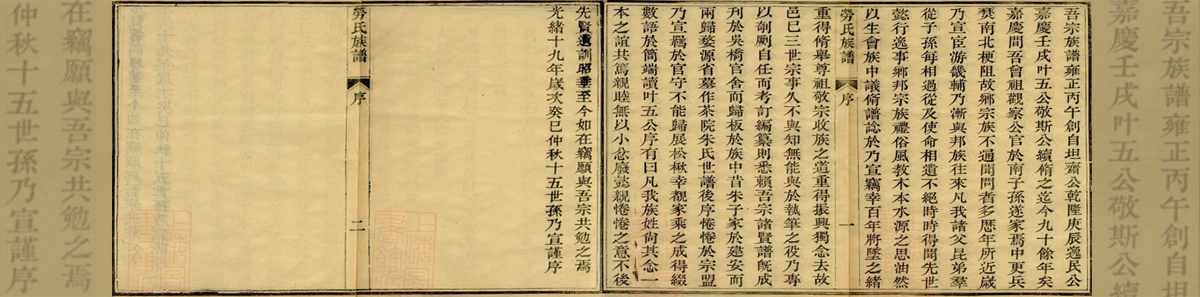

光绪十九年 1893年 十五世孙 乃宣公序言

勞乃宣为阳信《勞氏宗谱》作序称:

吾宗族譜雍正丙午(1726)創自坦齊公,乾隆庚辰(1760)逸民公,嘉慶壬戌(1802)葉五公、敬斯公續脩之,迄今九十餘年矣。 嘉慶間,吾曾祖觀察公官于南,子孫遂家焉。 中更兵焚南北,梗阻故鄉,宗族不通,聞問者多歷年。 所近歲乃宣宦游畿輔,乃漸與邦族來往,凡我諸父昆弟群徙子孫,每相過徙及使命,相遺不絕,時時得聞,先世懿行逸事,鄉邦宗族禮俗風教。 木本水源之思,油然以生。 會族中議脩譜,念于乃宣,竊幸百年將墜之緒,重得脩舉,尊祖敬宗,收族之道,重得振興。 獨念,去故邑已三世,宗事久不與知,無能與於執筆之役……綴數語于簡端……。

我对阳信勞氏了解不多,只是通过阳信县《勞氏宗谱》和《阳信县志》资料获得一些信息。阳信勞氏,是留居勞氏发祥地周边山东地区勞氏最大宗支,阳信勞氏后裔人才辈出,有史可循。阳信县志记载的文武百官、名人学子,不少勞姓子孙榜上有名,而且有的地位显赫,有的功勋卓著,有的博学多才。阳信近代的勞氏名人中,最值得介绍的就是勞之常 (1873-1948),字 逊五,阳信县新化区勞庄(银高乡小勞村)人,八岁入西程坞私塾,1886年(清光绪十二年)考入天津北洋武备学堂第二期,1897年(清光绪二十三年)又入北洋武备学堂铁路工程科首期学习,各科成绩均为优异,且通英、德、日等7种外语。1900年(清光绪二十六年)毕业后,勞之常任京汉铁路局技司(技师)。1902年(清光绪二十八年) 阳信县遭受旱灾,勞之常招工2000余人修筑铁路,解决饥荒就业。

阳信桐乡支派,原籍阳信县西北村,历代簪缨。阳信九世祖勞可式,官至绍兴知府。十三世,勞乃宣的祖父勞长龄,阳信镇诰授中议大夫,其父勞勋成,曾任江苏布政司仓大使。

勞乃宣 出身于书香门第,自小就随父母旅居苏州、南京一带,他秉其家教,严谨好学,少时即富有才名。1863年他与曲阜孔悦庭之女结婚,成为孔府的乘龙快婿,1871年考中进士。1873年李鸿章 主持编纂《畿辅通志》,请勞乃宣入局,其才学深受李鸿章赏识。1879年至1900年,他先后任河北临榆、南皮、蠡县、吴桥、青苑等县知县,且政绩多次被评为“卓异”。他先后写下了《变法论》、《谈瀛漫录》、《各国约章纂要》。勞乃宣曾任江宁提学使,1911年11月任京师大学堂(北京大学前身)总监督,兼署学部副大臣及代理大臣。勞乃宣作为著名学者,著书立说颇丰,备受尊崇和褒奖,其才华和学术贡献留名青史。如今,其书文和学术思想,仍被作为中华文化遗产研究和收藏。

“道则从古从旧,器则从新从今。”是勞乃宣的治国理念的高度概括!

此外,勞乃宣以诗咏怀,表达对勞氏发祥地勞山的眷恋之情,最后还以勞山地区为家,晚年常驻青岛,直至终老。他的诗集《归来吟》,有多首诗作表达了对勞山的眷恋之情。如“東海勞山本故邱,遙遙先澤數千秋。此來便做家鄉看,莫認乘桴汗漫遊。”、“勞山本自屬吾家,不比爭墩語枉誇。願束輕裝挈孥去,海天闊處共餐霞”。

桐乡支派《勞氏遗经堂支谱》勞乃宣 序,亦称:

吾宗明初自樂安遷陽信……。迨十二世吾曾祖,觀察公官于南,吾祖正朗公,于嘉慶間遷籍桐鄉,乃與陽信分支。 陽信族譜前為世系圖,專明支派。後為傳略備書,字型大小官階配葬生卒……。 《勞氏遺經堂支譜》一編為吾南中支譜與陽信族譜相表裹……。

丙辰九月十五世 乃宣公、丙寅九月 十六世 健章公序言

最后是十六世孙勞健章 续修序

歲丙寅健章謹遵 先尚書公遺訓續修此譜,以今年八月以前生卒嫁娶為斷書,官階止于辛亥,辛亥以後紀年用甲子年二十稱…… 丙寅九月 十六世 健章謹識

勞康泉 谨识 2017年冬 于广州 2023年夏 更新

主要参考资料:

- 上海图书馆藏 阳信《勞氏族谱》

- 桐乡《勞氏遗经堂支谱》由勞志彬、勞志的提供

- 勞乃宣 等纂《山东省 阳信县志》成文出版社 民国十五年(1926年)版